建設業界でDX化、IT化が進まない理由はなぜでしょうか?

本記事を通してその背景から課題や解決策を詳しく解説します。

また、本記事の中では実際に建設会社がDX化に取り組んでいる事例も含めて紹介したいと思います。

厳選した施工管理アプリをまとめました

工事写真管理/工程管理/電子黒板/作業日報/勤怠管理/原価管理etc…

数十社の中から、DX親方編集チームが厳選した施工管理アプリです

建設業界におけるDX化が進まない背景

建設業におけるDXとは、AIやIT機器などを活用して建設業にデジタル技術を取り入れて業務の機械化による効率化・省人化を図り業務改善を実行するほか、生産性の向上を図ることです。

しかし建設業界において、DX化が中々進まない背景として下記3点の大きな課題があります。

- 人材不足

- デジタル技術に不慣れ

- 情報リテラシーが低い

DXを推進することで魅力的な産業として入職者の増加・生産性の向上が期待できます。

更に、これまで人の手で行われてきた技術継承が言語化、文章化が推進されて技術の衰退・喪失を防ぐ効果や、技術継承を促進させることにもつながります。

人材不足(少子高齢化・熟練技術者の引退)

2000年頃には600万人程度いた建設業従事者数は現在400万人を下回っています。

加えて、新規入職者数は年々減少傾向にあり、加えて高齢化率も高くなっています。

大手建設業(ゼネコン、コンサルタント)の企業であっても、半数以上の企業が人材不足と言われているのが現状です。

本業界の従来の技術移転は、人から人へ経験工学的に受け継がれてきました。

従って、机上・座学で学ぶことが難しく経験によって身につける技術(経験工学)のため、若手技術者の減少と熟練技術者の引退が技術の喪失を招いてしまっているのです。

デジタル技術に不慣れ

大手企業であってもデジタル人材育成には時間とコストを要しており、十分に進めることができていません。

そのため、中小企業では大手企業よりも小さい規模での推進にとどまっています。

元々の高齢化率からもデジタル技術に不慣れな業界です。

補助金などの国の制度も最大限活用して積極的に導入していくことが重要です。

情報リテラシーが低い

建設業界は、古くから紙や電話を使ったアナログな手法で業務を進めてきました。

そのため、業界的にもデジタル格差が激しく、かつ高齢化によりIT技術への意向に後ろ向きである人が多いことも問題です。

上述とも重複しますが、DX(資機材・取り組み)導入による補助金制度などもあり、導入障壁は低くなってきています。

使える制度を使って慣れていくことが重要になります。

建設業界のDX事例7選

ここでは、実際のDX事例としてDX認定を受けた事例を7選紹介します。

DX認定とは、デジタル技術による社会変革に対して経営者に求められる事項を取りまとめた「デジタルガバナンス・コード」に対応しており、DX推進の準備が整っていると認められた企業を国が認定する制度です。

前田建設工業株式会社

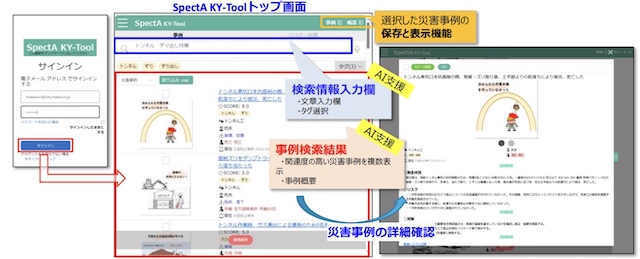

本技術は、安全管理の高度化や業務改善を目的とし、自社に蓄積されている災害事例および辞書デー

引用元:導入事例

タを事前に取り込むことで、自然言語処理 AI により過去の災害データに基づいて起こりうる危険要因

や対策を選定できるクラウドシステムである。タブレットや PC を用いて図-1のように災害事例を検索

し、当日に合わせた災害事例を作業者に共有することで精度の高い危険予知活動の取組やリスクアセス

メントに活用することが出来る。

大成建設株式会社

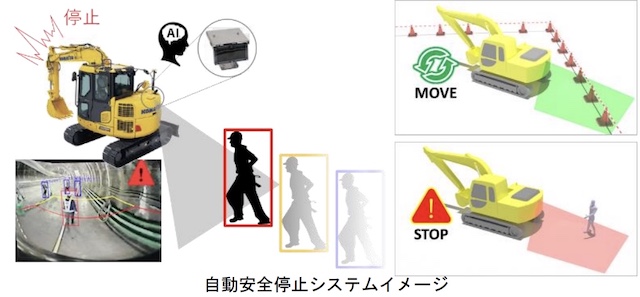

現行の人体検知技術としては磁界や電波等を発する主装置を重機に取付け、IC タグ等のセンサーを

引用元:導入事例

保持した作業員が主装置の有効範囲に入ると反応するシステムが主流である。しかし、IC タグの管理

が煩雑だったり、検知範囲の調整等が困難で敬遠されがちである。そこで AI・画像処理の技術により、

人体だけを検知して警報発報や重機の動作を自動停止させるシステム「T-iFinder」を提供する。

清水建設株式会社

システムは、重機オペレータの死角を監視する単眼カメラユニット(検知領域に応じて増設可能)、

引用元:導入事例

カメラユニットの撮影画像から人や車両の侵入を検知する画像解析 AI サーバー、警告灯、監視モニタ

ーで構成される(図 1)。

カメラ・警告灯・監視モニターはマグネットで簡単に固定できるため、重機の種類を問わず後受け設

置が可能である(図 1)。またポータブル電源(オプション)を利用することができ、重機から電源が取

れない場合でも利用可能である。カメラ画像やアラート履歴は USB メモリに記録できるため、ヒヤリハ

ットなどの安全検証や補償対応にも利用できる。

鹿島建設株式会社

建設現場を見える化する第一歩は、人や建設機械の位置、作業状態を把握することであり、その要素

引用元:導入事例

技術はある程度確立されています。本システムは、これまで個別に導入し運用してきた各種システムの

データを連携・集約することで、1 つの管理画面で運用できるようにしたものです。

本システムは、職員が状況を確認するために現場に出向く時間を省略するだけでなく、各システムで

取得したデータを集約・分析することで、次の計画の最適化につなげることができる、働き方改革につ

ながる DX ソリューションです。

株式会社大林組

従来の出来形検査は、テープやトータルステーション(以下TS)等を使用して構造物の寸法測定を

引用元:導入事例

行い,設計図面との整合を確認するため、作業者が複数人必要で作業時間も長くなることが一般的であ

る。そこで本事例では、自動追尾式TS(杭ナビ)、現場計測アプリ(FIELD-TERRACE)を活用し、受注者

職員1人で橋台下部工の出来形確認を行った。また、BIM/CIM モデルを受発注者間で共有するクラウド

システム(CIMPHONY Plus)に出来形計測した座標値をアップロードし、ウェアラブルカメラ(Safie

Pocket2)、または Teams や ZOOM 等の通信サービスを併用することで発注者と出来形確認状況や結果を共

有する遠隔立会を実施した。これによって受発注者間での会話が可能となり、発注者は遠隔で現場状況

を確認しながら、計測箇所の詳細な指示等を出すことができる。

株式会社竹中土木

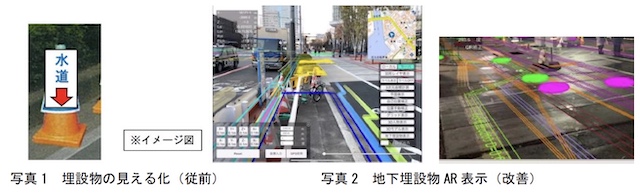

都市部の社会資本整備(以下,「都市土木」という.)では,今後老朽化の著しいインフラ設備や地下

引用元:導入事例

埋設物が輻輳している箇所での改築・更新・新設構造物の事業増加が予想される.そのような中で,都

市土木の建設工事の地下埋設物の事故が近年では増減を繰り返している.地下埋設物の損傷事故の原因

は,作業前の KY 活動時に作業の危険なポイントの注意喚起不足や埋設物の埋設状況の再確認不足が挙

げられる.従来の対策は,作業前の埋設位置の事前周知と埋設物の明示としてチョーキングなどによる

マーキング,補助的な安全施設を配置(写真 1)し,地下埋設物の見える化を実施している.

本システムでは,マーキングや補助的な安全施設を設置することなく CAD データや GIS データなどの

地理空間情報を AR(Augmented Reality:拡張現実)技術によって道路面(地表面)に表示(写真 2)

し AR による見える化を実現した.

佐藤工業株式会社

従来の岩判定会議では、発注者および受注者の関係者がトンネル坑内に集まり、実際の切羽を見ながら

引用元:導入事例

帳票(切羽観察データシート)に記入して判定を行っている。一方、遠隔臨場にて岩判定を行う場合、切

羽を直接見ることができず、資料の 2D 画像データや Web 会議上の共有画面からしか状況を確認できない

ため、岩盤の 3 次元的特徴を推察することは困難である。本事例は、切羽の 3D データを最新の「LiDAR」

にて短時間で取得し、遠隔岩判定において資料として利用したものである。

建設会社がDX化を図るための施策

建設会社がDX化を推進するための施策として様々な取り組みが実施されています。

その具体例として3点を紹介します。

- i-Construction

- BIM/CIM

- インフラDX総合推進室の発足

i-Construction

i-Construction(アイ-コンストラクション)とは、建設現場のあらゆるプロセスにおいてICT技術を導入して、生産性向上や経営環境の改善などを行うための施策です。

具体的に例えば、測量においてドローンを用いて3次元点群測量を行います。

その結果をBIM/CIMを用いて3次元モデルで構造物を設計し、干渉チェックを行うことで設計の手戻りを防ぎます。

更に、3次元モデルに属性を付与することで施工ステップの簡略化・効率化に加えて維持管理性も検討できます。

更に施工時にはICT建機を活用し、丁張が不要なため作業の省人化が図れます。

維持管理においてはICT機器を設置しておくことで最適な補修・改修時期に対応できます。

上述の通り、これまで人の手で行ってきた作業を機械化し、業務の効率化を図ることが可能です。

BIM/CIM

上述で触れた通り、設計において従来2次元で対応していたものが3次元モデルを活用して干渉チェックや維持管理を考慮した設計が可能になります。

また、3次元モデルが属性を持っているため、配管工だけを表すことで交換性を検討することなどが可能になり、維持管理方法を設計段階で検討できます。

インフラDX総合推進室の発足

国家を上げたDXの推進に伴い、令和3年4月1日に国土交通省・研究所・地方整備局等が一体となり取り組みを推進する「インフラDX総合推進室」が発足されました。

通信速度や容量を向上させBIM/CIMなどの大容量データにも対応できる体制を構築しています。

まとめ

建設業のDXについて背景と現状、推進していくための施策などを理解できたでしょうか。

建設業のDXとは、これまで人の手で行われていた業務や作業を機械に移行していく取り組みのことで作業の省人化・省力化が目的です。

昨今では、国家をあげて本取り組みを推進しており、DX導入にかかる補助金やサポート体制が充実してきています。

これまで、3K(きつい・汚い・危険)といった建設業のイメージを払拭するべく、国家や各々の企業が積極的に取り組んでいます。

資料請求数ランキングTOP3

初期費用無料・月額費用0円〜スタート可能

AppStore No.1評価

業界最安水準のオールインワンアプリ

オプション不要で施工管理から見積・原価管理まで一元管理

「使いやすさ」特化で契約更新率95.5%

現場管理に特化した機能を標準搭載