建設業界では深刻な人手不足と高齢化問題を抱えており、業務効率化や安全管理の進捗が急務となっています。

建設現場の多様な課題を解決する切り札としてAI技術は注目されており、AI技術を実践的に導入した企業は、作業時間の大幅な削減と生産性向上に成功しています。

この記事では、建設業界がAIを活用するべき理由から具体的なメリットを詳しく解説し、AI活用の施工管理アプリを紹介。

実際にAIを導入している活用事例も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。

厳選した施工管理アプリをまとめました

工事写真管理/工程管理/電子黒板/作業日報/勤怠管理/原価管理etc…

数十社の中から、DX親方編集チームが厳選した施工管理アプリです

建設業こそaiを活用すべき

建設業界は少子高齢化や業種の多様化などにより、近年人手不足が問題視されています。

さらに「建設業2025年問題」にも直面しており、さらに人材不足は加速すると予想されています。

また、国土交通省が建設現場の生産性向上の取組として、2016年度より「i-Construction(アイ・コンストラクション)」を推奨し、2024年4月には「i-Construction2.0」を策定しています。

i-Construction2.0の内容では、2040年度までに建設現場における省人化を3割進め、生産性を1.5倍向上することを掲げており、国を挙げてDX化の普及を進めていることがわかるでしょう。参考:国土交通省「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~ 」

建設現場で必要な、データ連携・施工管理・施工のオートメーション化を進めるために、AIを活用している企業は増え続けています。実際にChatGPTがAI活用のブームとなり、AIを活用・検討している企業は6割を超えているデータもあります。参考:株式会社帝国データバンク「特別企画:生成AIの活用に関する企業アンケート」

実際にどのような現場で活用されているかを次の章で詳しく解説します。

建設業のai活用現況

建設業でAIの活用状況を調査したデータでは、活用割合はわずか9.4%にとどまり、全業種のなかで最も低い水準でした。

検討中の企業は23.4%となり、利用する予定のないという返答が最も多い58.4%となっています。

また、AIを活用している企業に対して、導入の効果を聞いた質問では次の通りの結果となっています。

- 大いに効果あり:36.1%

- やや効果あり:50.6%

- どちらともいえない:11.9%

- 効果なし:1.4%

上記のデータからわかる通り、9割近くの企業がAIの導入により一定以上の効果を感じていることが伝わるでしょう。参考:株式会社帝国データバンク「生成AIの活用状況調査」

建設業がaiを活用する具体的メリット

建設業がAIを活用するメリットを3つ紹介します。

- 業務効率化と生産性の向上

- 熟練者の技術・ノウハウの継承支援

- 安全管理とリスク低減

上記の順に詳しく解説していきます。

業務効率化と生産性の向上

AIによる設計作業や工程管理の自動化により、従来多くの手間と時間を要していた現場作業の短縮が可能です。

例えば、鹿島建設株式会社はAIとドローンを組み合わせた資機材管理システムの導入により、作業時間を75%削減した実績があり、清水建設株式会社や株式会社大林組でもAI活用で書類作成や品質検査の作業負担が大幅に軽減され、現場の生産性が飛躍的に向上しています。

AI活用による業務効率化と生産性向上は人手不足問題への有効策となり、現場に余裕が生まれ施工品質向上にもつながります。

また、AI技術の性能は年々上昇しているため、多様な業務への対応ができるようになることも、AIを活用するメリットと言えるでしょう。

熟練者の技術・ノウハウの継承支援

建設業界では、若年層の人材不足や熟練者の引退など、技術やノウハウの継承が困難な状況です。

AI技術の活用により、熟練職人の動作や施工ノウハウをAIが映像データとして保存できるため、若年層への教育・体験学習に活かせることがメリットです。

また、過去の施工データや技術ノウハウをAIが分析し、社内で効率的に共有・活用ができます。

スーパーゼネコンや大手ゼネコンなど、現場への教育環境の構築は進んでおりAIによる支援システムが大きな成果を上げています。

安全管理とリスク低減

AIを活用するメリットは、建設現場の事故発生率を大幅に減らし、現場環境の安全性の向上に大きく貢献してくれることです。

例えば、大規模な工事現場では現場全体を監視するAI監視カメラを導入し、ヘルメットや安全帯などの保護具の着用状況を自動チェックする取り組みが始まっています。

不安全行動をしている作業員が検知されると、現場監督者のスマートフォンに通知が送られ、すぐに対応できる体制が構築されている状況です。

また、車両搭載型安全監視カメラの導入や独自のAI安全管理システムの開発・導入が進んでおり、建設業界全体でAI技術を活用した安全管理への取り組みが強化されています。

建設業界におけるai活用事例

実際に建設業界におけるAIの活用事例を5つ紹介します。

活用事例を見ることで、どのような業務改善や効果が表れているかが明確になります。

AI技術の導入を率先している企業の事例を集めたので、ぜひご覧ください。

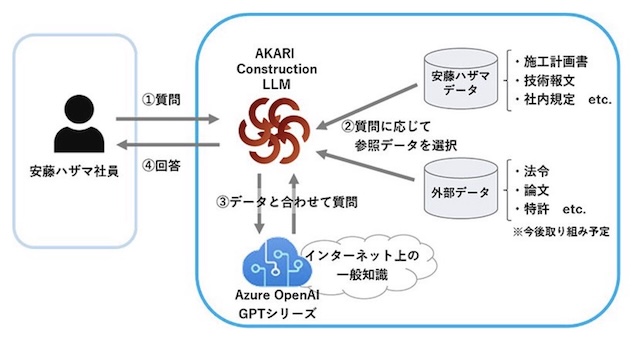

株式会社 安藤・間

株式会社 安藤・間(呼称:安藤ハザマ)は、『AKARI Construction LLM』を導入し、安藤ハザマのデータベースに格納された施工計画書や技術文書などの社内ノウハウを取り込んだ、建設分野の専門知識を有する生成AIを開発し、技術伝承と業務効率化を目的として社内運用を開始しました。

安藤ハザマは、建設DXを推進する方法のひとつとして、文書や画像を対象にした生成AIの活用検討を進めています。文章生成AIについては、安全なネットワーク環境を整えた上で、2023年9月より全社で利用を開始しています。各々の業務に合わせて、書類の叩き台作成、アイデア出し、資料の要約など、幅広い用途で利用し、業務の効率化につなげています。

引用:株式会社 安藤・間:建設分野に特化した生成AIの社内運用を開始

清水建設株式会社

実現場での高評価を受け、全社展開へ

首都圏の建設現場で実施したトライアル導入では、膨大な施工要領書や基準書などをRAGで瞬時に検索・参照できる「技術文書アシスタント」を開発しました。これにより、検索時間短縮の効果が得られることを確認し、若手への知識継承が促進される可能性を見出したことから、「Lightblue Assistant」の全社導入を決定しました。

マイアシスタント機能で部門ごとの業務特化アシスタントを開発・運用

「Lightblue Assistant」のマイアシスタント機能を利用することで、部門ごとに業務改善・知識特化アシスタント開発が可能です。技術文書アシスタント以外にも、各部門が「市民開発」的に業務改善を進めていきます。

セキュリティ強化と部門別AI活用のための基盤選定

社内機密情報を安全に扱うため、シングルサインオン(SSO)の機能強化や運用機能の面を充実させた「Lightblue Assistant」を選定。部門別の独自アシスタント開発・運用を想定し、より強固なセキュリティ体制と柔軟な運用を進めていきます。

引用:清水建設株式会社:清水建設、生成AIアシスタントを全社に導入|利用者は既に2,000名超、あらゆる部門での生成AI活用を目指す

鹿島建設株式会社

丸一日かかるものが数十秒

Kajima ChatAIを業務効率化に結びつけているチームのひとつが建築管理本部建築工務部生産推進サポートグループだ。当グループは,当社グループ会社OneTeamと協力し,建築現場のICTツールの普及展開,検査や調査業務の支援などを通じて各支店の生産推進サポートを支援し,現場の業務効率化を推進する。

当グループではRPA業務支援を担うチームのメンバーが,システムを自動化するシナリオ開発にKajima ChatAIを活用している。例えば「VBS言語で複数のPDFファイルを結合したい。コードを作って」と指示を出すと,コードを出力し,回答したコードの説明までしてくれる。コードをゼロから作り出す作業や,修正作業などに用いている。

引用:鹿島建設株式会社:当社グループ専用対話型AI「Kajima ChatAI」

株式会社大林組

今回大林組は、SRIと連携してAIを活用し、建物の形状を記したスケッチや3Dモデルから複数のファサードデザインを自動で生成し提案する技術AiCorbを開発しました。AiCorbは、スケッチや3Dモデルに対して、複数のファサードデザイン案を瞬時に提案するAIと、提案されたデザイン案を設計用プラットフォームであるHypar上で3Dモデル化する2つのAI技術が搭載されています。AiCorbとHyparを連携した新たな設計手法では、ボリュームデザインからファサードデザインまでを一気通貫で実施でき、顧客からの要望をその場で具体化し合意形成を効率的に進めることができます。

引用:株式会社大林組:建築設計の初期段階の作業を効率化する「AiCorb®」を開発

西松建設株式会社

文章生成AIを導入し業務で利用開始

① 建設特化型LLM(大規模言語モデル)の導入

通常のLLMでは建設業界の専門知識に関する文書生成品質が低下するため、今回、燈株式会社(本社所在地:東京都文京区、代表取締役CEO:野呂侑希)が提供する『AKARI Construction LLM』を導入しました。これによって、建設事業における文書生成AI活用を飛躍的に促進し、業務の効率化や文書の品質向上に繋げます。

引用:西松建設株式会社:文章生成AIを導入し業務で利用開始

スーパーゼネコンを筆頭にさまざまな企業がAIを活用しています。

AIを活用することで、人材不足問題の解消や業務改善などが期待できるため、活用事例を参考に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【建設業向け】aiが活用されている施工管理アプリ

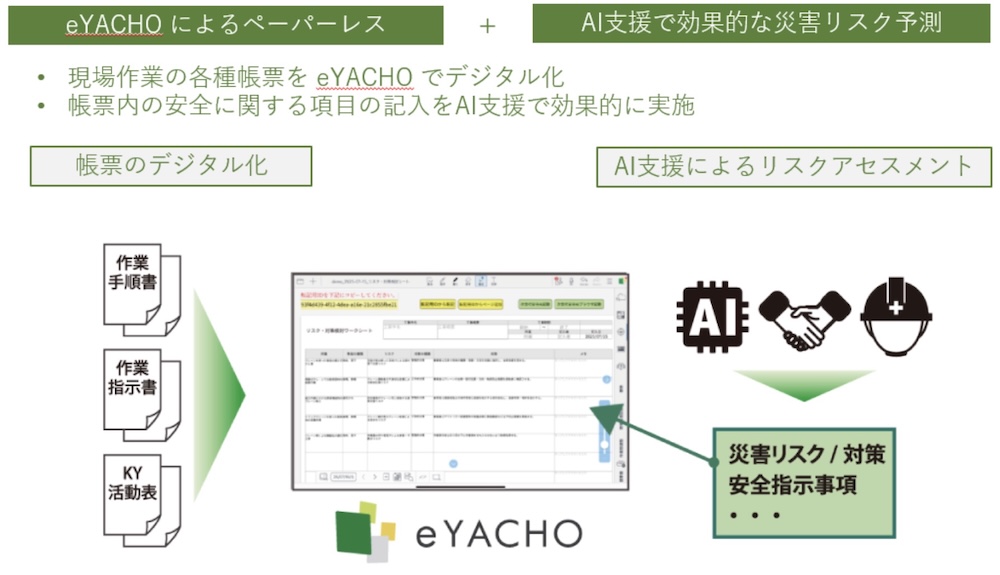

建設業向けのAIが活用されている施工管理アプリ「eYACHO」の特徴をまとめていきます。

おすすめポイント

- 現場作業の各種帳票をデジタル化できる

- AI支援によるリスクアセスメントが可能

- 生産性向上へとつながる機能が豊富に搭載されている

| 機能面 | 内容 |

|---|---|

| 帳票のデジタル化 | 作業手順書・図面・工事黒板などの各種帳票をデジタル化できる写真・動画・音声も利用でき、PDFや写真上にも手書きで書き込める |

| 安全AIソリューション | AIが安全関連項目の記入や対策提案を支援属人的な知識に依存しない現場安全の実現が可能 |

| 帳票テンプレート | 安全衛生日誌・日報報告書などの自動生成できるテンプレートを多数搭載 |

| 外部アプリ・システムとの連携 | クラウドストレージ・ビジネスチャットツール・機器連携ができる機能 |

| AIヘルプ | 質問を入力するだけで必要な機能や情報にアクセスしてくれるサポート機能 |

eYACHOは現場力強化を目的に、株式会社大林組が共同開発を手掛けた施工管理アプリです。

建設現場従事者の高齢化や外国人労働者の増加、技能継承不足などがあり安全衛生管理の高度化が問題となっています。

安全衛生管理の問題を解決してくれるのが、現場の作業リスクと対策をAIが予測・サポートしてくれる「安全AIソリューション機能」です。

アプリで各種帳票をデジタル化し、帳票内の安全に関する項目の記入をAI支援で効果的に実施できるため、属人的な知識に依存しない現場安全の実現ができます。

実際に株式会社大林組では安全AIソリューションを取り入れた実例があり、「若手の学習やベテランへの注意喚起に効果的」「KY活動(危険予知活動)を効率よく進められた」という声が上がっているほどです。

他にも写真・図面・動画・音声メモも使えるマルチメディアノートとして活用したり、現場にいながら資料の作成ができる帳票テンプレートを搭載していたりと、現場作業に必要な機能が網羅されています。

スマートフォン・タブレットで現場作業の記録・閲覧・共有ができるため、ペーパーレス化や荷物削減、情報共有の迅速化が実現します。

建設現場の安全管理や生産性向上を担える施工管理アプリを探している企業におすすめです。

まとめ

建設業界の労働問題や人手不足問題を解消するため、国土交通省が建設現場の生産性向上の取組として「i-Construction」を推奨しており、AI搭載のアプリ・システムの開発は進んでいます。

ただし、建設現場への活用状況は低く、AIの活用が進んでいないことがわかります。

実際にAIを導入している企業の多くは効果を実感しているため、建設業界の問題を解消するためにはAIの活用は必要不可欠です。

AI搭載のアプリ・システム選びに悩んでいる方は、今回紹介した「eYACHO」の導入がおすすめです。

スーパーゼネコンである株式会社大林組が共同開発を手掛けており、実際の現場でも活用されています。

建設現場の生産性向上に取り組み、円滑な業務を目指していくためにもAIを活用していきましょう。

資料請求数ランキングTOP3

初期費用無料・月額費用0円〜スタート可能

AppStore No.1評価

業界最安水準のオールインワンアプリ

オプション不要で施工管理から見積・原価管理まで一元管理

「使いやすさ」特化で契約更新率95.5%

現場管理に特化した機能を標準搭載